昨日は、『ピカソ、天才の秘密』について、

若い時の大作がもっと見たかったみたいな、

厚かましいことを描きましたが、

それでもすばらしい作品をたくさんみることができました。

さらにこのあとに続く、

「青の時代」「バラ色の時代」「キュビスム」「新古典主義」については、

さすがに素晴らしいラインナップでした。

ピカソの作品は、いろんな展覧会でみたことがありました。

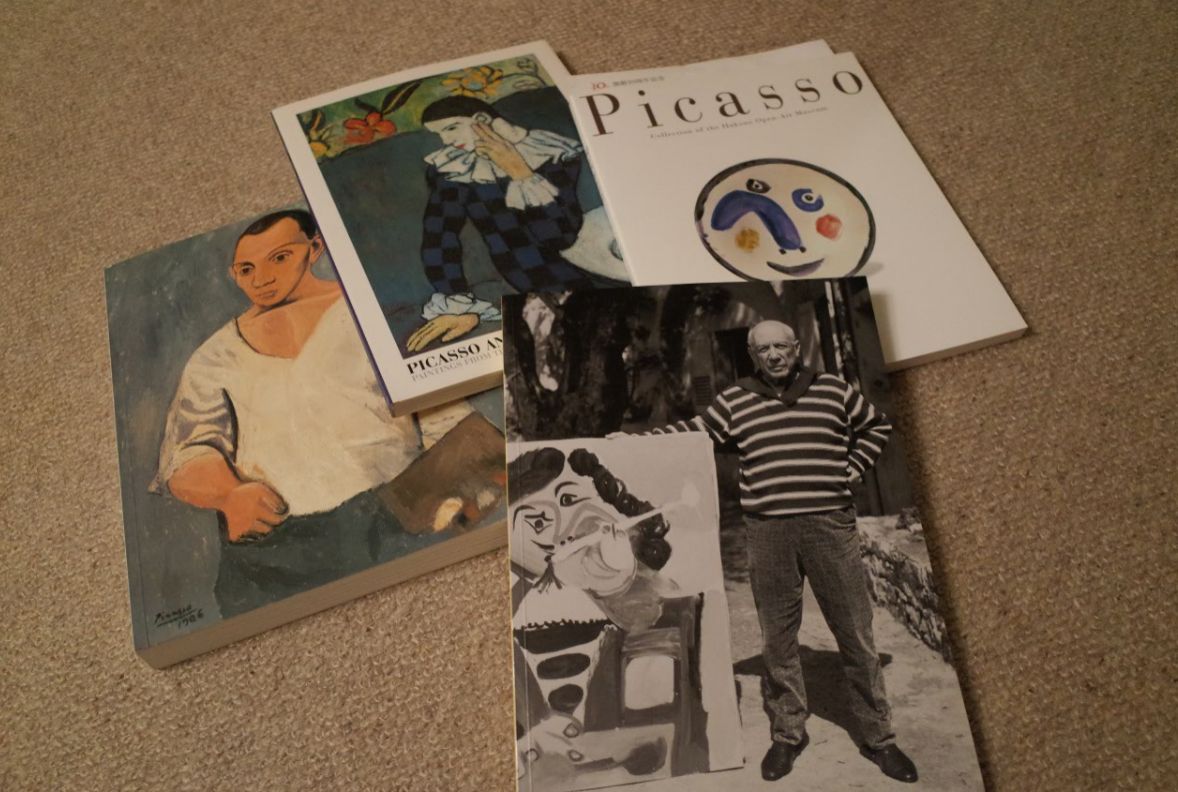

昔買った図録を探してみました。

ピカソがメインのだけでも少なくとも4つはありました。

自分ではそんなにピカソが好きだとも思っていなかったのですが、

結構行っているみたいです(単にミーハーなだけか)。

ただ、作品をこうして時代順に観た記憶がありません。

ですので、この時代別の作品の展覧はすごくわかりやすかったです。

「青の時代」の作品は、

ピカソとしても、親友に自殺され、しんどい時期だったこともあり、

画風が暗くてあまり好みではありません。

でも、単に暗い絶望的な絵というわけではなく、

貧しさや悲哀の中にも、人間の力強さのようなものが感じられます。

「バラ色の時代」の作品は、僕はほとんど観たことがありませんでした。

図録の表紙にもなっている『扇子を持つ女』は、

一見「青の時代」のものにも見えますが、

雰囲気も違うし、肌の色も人間味があって、

「バラ色の時代」のものだそうです。

それにしても、不思議な雰囲気の絵ですなぁ。

「キュビスム」は、一見何がなんだかわかりませんが、

多角的に物をみて、それを2次元に表そうとした、

そう言われれば、なるほどそうかなと思えてきます。

まあ、僕は雰囲気とちょっとコミカルな感じがして結構好きです。

音楽が流れてくる感じがして観ていて楽しくなります。

「新古典主義」の作品は少ししかありませんでしたが、

キュビスムの後にこれを観ると、

ちょっと原点帰りみたいな感じがよくわかります。

一見写実的に見えながら、実はデフォルメされて、

本来ありえない様な腕の太さになってたりして、

その後のピカソの作品の原型を垣間見ることができます。

今回の展覧会でちょっと残念だったのが、

「新古典主義」で作品が終わってしまっていること。

これは、展覧会の焦点が

「青色の時代」と「バラ色の時代」にあることを考えれば

当然のことなのかもしれません。

ピカソが何故天才なのかという本題を語るには、

後年の作品を羅列する必要はないのでしょう。

でも、青年期からずっと時代を追って観てきので、

新古典主義のところで出口になっていて、

「あれっ?これで終わり?」

という感じでした。

まあ、逆に言えば

そこまで飽きさせずに一気に観ることができるこの展覧会は、

中身の濃いものだったということかもしれません。

ピカソが天才と呼ばれるのは、

もともとデッサン力や観察力が優れていることもありますが、

一つの作風にとらわれずに、

どんどんと新しい試みを繰り返し新境地を築いて行ったところにあります。

僕らの仕事でもこれは大切なことですね。

天才画家と比べるのはおこがましいことですが、

日常の診療がマンネリに陥らないようにして、

よりいい診療を心がけるように試行錯誤しないといけないな、

そんなことも考えた今回の展覧会でした。