スマホのナンプレをしながら、ふと考えました。

以下全くの素人のザレゴトです。

ナンプレをしていますと、

1行そろうのにあと2つの段階になることがよくあります。

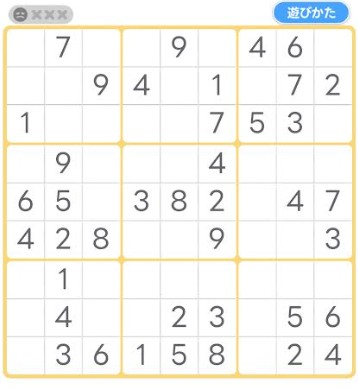

こんな感じですね。

一番下の行は左端と右から3番目が空欄です。

空いているところには7か9のどちらかが入ります。

ナンプレの場合は、ほかの列や3×3のマスとの相互関係から、

どちらの数字が入るかは最終的には決まるのですが、

まだ他が決まっていない時点では、

どちらの数字が入ってもその行に関しては成立します。

この時点でどちらか一方の空白のマスに数字を入れると、

その行に関してだけの話ではありますが、

瞬間的にもう一方の空白は残りの数字に決まってしまいます。

ま、当たり前と言えば当たり前なんですが。

(繰り返しますが、ナンプレの場合は他の行等の影響を受けますので、

入れた数字が正しいかどうかは、ほかの要因が関与します。)

この、「一方を決定したら、他方は否応なく決まる」

というのが、量子論でいう「シュレディンガーの猫」の状態なんじゃないか、

と思ったわけです。

僕が高校だったかで原子について習ったときは、

原子核の周りに電子は粒上で走り回っているというイメージででしたが、

現在では霞状に存在していて、そこから電子の位置をとらえようとすると、

それは確率でしか話ができないというのです。

(そんな解釈でいいでしょうか?)

パソコンで検索しますと、AIがおっしゃるには、

”量子論では、位置や運動量を確率的に予測するしかなく、正確に決定することはできません。これは、量子力学の根幹をなす「ハイゼンベルクの不確定性原理」によるものです”

とでてきます。

で、「シュレディンガーの猫」ですが、

やっぱりパソコンにたずねてみますと、

”シュレーディンガーの猫状態とは、量子力学における重要な概念で、相反する状態が重なり合って存在する状況を指す。 古典的な例えでは、箱の中の猫が生きているか死んでいるかを確認するまで、両方の状態が同時に存在するとされる思考実験が知られている。”

で、猫が生きてるか死んでるかは箱の中を覗いた瞬間決まってしまうのだと。

そして、ここで量子もつれという状態があるそうで、

これもパソコンでネットに尋ねてみますと・・・

”量子もつれ:複数の粒子間に量子力学的な相関がある状態。 量子もつれ状態にある2つの光子(電子、量子ビットなど)では、片方の状態が決まるともう一方の状態もそれに応じて決まり、その関係は粒子間の距離に依存しないといった特異的な性質である。”

これですね。

「片方の状態が決まるともう一方の状態もそれに応じて決まる」

ここがナンプレ的だなと思ったわけです。

上の状態では、ほかの列や3×3のマスが関与しなければ、

7か9がそのマスにくる確率は50%となります。

で、片方が決まるともう一方も決まると。

ここでは1~9の数字ですが、

この数字は9個である必要はなく、

何千、何万、あるいは無限に近い数字が並んでいても、

残り2個になったら、

片方が決まればどんなに遠く離れていてももう一方も勝手に決まります。

※この話を書くにあたってネットでいろいろ調べてみると、

不確定性原理というのは間違っていると書いているのを見つけました。

日本の小澤先生が証明されたとのこと。へぇ~ですね。

これは計測の精度の限界等の問題みたいですね。

これは上の話でいえば、

ナンプレでいう他の列や3×3のマスを順々に決めていき、

最終的にどちらの数字が入るのかを決定する

というプロセスなのかもしれませんね。

(と勝手なことを書き散らかしてます)

ちょっと長くなってきたので、続きは次回!